“当记者”,在山西省忻州已渐渐成为城乡无业青年的一种“职业”。这里已经出现了忻府区合索、曹张乡的令狐庄和原平市的神山村等当地闻名的“记者村”。这些“记者”的目的只有一个,利用煤矿诈钱。

一炮轰出两“记者”

今年2月18日,山西省原平县长梁沟镇炸毁“黑口子”的一声炮响,旁边的大三沟矿死了人。令人吃惊的是,在死伤者中,不少是“记者”。

据侦办此案的一位民警透露,被炸的“黑口子”,矿主叫薛小峰,是原平大牛店镇神山二村人,曾在《山西市场×报》忻州记者站工作过,后仍以“记者”身份活动,现已在逃。而大三沟“黑口子”盗采者5死3伤,其中亦有人拥有记者身份。

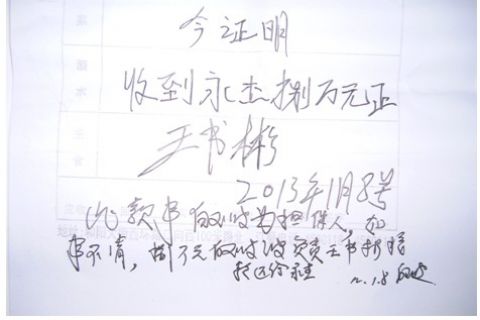

在太原市中心医院内科病房里,记者见到了另一名“记者”王贵元。他是大三沟“黑口子”老板的哥哥,也是事故中的受伤者之一。王一听我们是来采访的,第一句话是“咱们是同行,我是中央电视台数字电视的”。而他的一张名片,显示其为《山西日报-能源周刊》编辑部、记群部主编助理。

谈到“采访业务”,王贵元摇头慨叹:“现在的少数记者不自重,到了矿上三百也收,五百也收,坏了行情。”

“记者”的致富之道

尽管假记者的“业务”和真记者一样,涉及几乎所有领域,但最集中的领域仍然非常明显,那就是“矿上”和“路上”。假记者群体活动主要场所或涉路、或涉矿,其活动地点,通常是“黑口子”、运煤公路各大煤检站、超限站和交警队执勤点。

以山西产煤大市忻州为例,假记者最经典的“采访路线”,是“跑宁武、长梁沟”和“云雾峪”——前者是无证煤矿最集中的区域,后者则是108国道山西煤焦出省检查站所在地。

敲诈的通常情况是,一行两三个“记者”来到矿上,指出老板在“违法生产”,并出示“证件”,对违法行为予以“痛斥”。老板要先诉苦,然后约过领头的人,给“车马费”予以打发。

给多少钱、怎么给则是一件颇费斟酌的事:给得少了不行,打发不走;给得多了也不行,会有更多“同行”马上闻风而来。给得爽快,来的人会更多,而磨缠太长不行,有的“记者”会掉头就走,直奔政府,政府再责令黑老板处理,钱会花得更多。至于“车马费”的普遍水平,原本大致在1000元左右,但随着“记者”的增加,眼下已如病床上的王贵元所慨叹的,跌落到三五百元左右。

有时候,敲诈往往针对的是一家煤矿,掏钱的却是当地一片黑矿,这被称为“同行互保”。在黑矿聚集的地区,有时会来一两个真记者,或是能发稿的假记者,他们采访后会形成文字,并以“引而不发”的策略吓唬当地基层政府官员。基层政府为不被曝光,常常会严令被“逮住”的矿不惜一切代价摆平事件,否则整个地区都会有被集体停产的“连坐”之忧。这时,一种“合作互保”的方式就出现了:被逮住的矿出大部分,周围所有黑矿都给它赞助“摆平费”,力争让这一个矿顺利解决,不殃及池鱼。

后来,一些被敲过的“黑口子”老板,逐渐也想方设法弄到“记者”身份。因为他们发现,记者身份除了可以敲诈,也可以起到保护作用。在长梁沟镇,一个镇干部就叫苦,“韩家沟的煤矿是记者开的,谁敢惹”。

无业青年纷纷当“记者”

“当记者”,在忻州已渐渐成为城乡无业青年的一种“职业”。这里已经出现了忻府区合索、曹张乡的令狐庄和原平市的神山村等当地闻名的“记者村”。

忻府区南合索村的“记者”在当地被戏称为“花圈帮”,这是因为其中心人物十多年前做花圈为生,后来当了“记者”,印的名片叫作“中国法律权益保护新闻调查中心《法制信息视点》编辑部编委会委员、处级调研员”,要“为党和国家高层领导提供最新最准最实用的决策信息”。

这位当地有名的“记者”曾在忻州做过一个著名的“采访”,在当地广为流传:一天,阎某带着老婆去一个交警队“采访”,发现一女交警穿着拖鞋来办公室,马上大喝一声:这还像执法机关吗?看看你什么形象!还穿拖鞋上班!

而在曹张乡的“记者村”令狐庄,则以一批薛姓“记者”闻名。他们中的许多,原来本是牛贩子,在2001年左右忻州假奶牛事件被曝光牛生意式微后,改行做了“记者”。

神山村的村民多姓贾,大家见面都以“贾(假)记者”称呼调侃。他们中的许多本是干煤炭运输的,熟悉黑煤矿和煤卡子中的一切奥秘,敲诈自是几乎百发百中。

假记者收益远大于风险

一不愿透露姓名的文化部门工作人员私下分析道:从风险和收益的角度来衡量,当假记者收益远远大于其风险。他们本身就是农村闲散人员或城镇无业者,就是被抓获被拘留了,也不是什么大不了的事,何况被抓极其偶然。而每天寻找他们本来就很熟悉的身边有权有钱者的毛病,进行敲诈,则是轻车熟路的生财之道。这些人喜欢冒充记者,是因为记者既有一定的社会稽查的软权力,又不属“国家工作人员”,不会犯“冒充国家工作人员”的罪名。

在忻州,假记者是有“山头”、传承和族系的。一拨经常在一起的假记者,基本都会有一个核心人物。不同帮之间通常不会争地盘,有时还会亲密协作——一个黑口子,你去过了,我还可以去。(责任编辑朱士军)